今日は私の誕生日だったが、一昨日より高熱が出ている。

(インフル、コロナ陰性)

なにより残念なのは、友人が私のこの日のために仕事を休んで、一緒に朝から高野山にいって、夜はいろんなワークをやることを組んでくれていたのに、それをキャンセルにしてしまったことだ。

本当に申し訳なく思うし、私も楽しみにしていたため残念だ。

頭痛が激しいために、めずらしく本を読む気にもならず、youtubeも見る気にはならない。

唯一、映画だけは見たい気持ちになった。

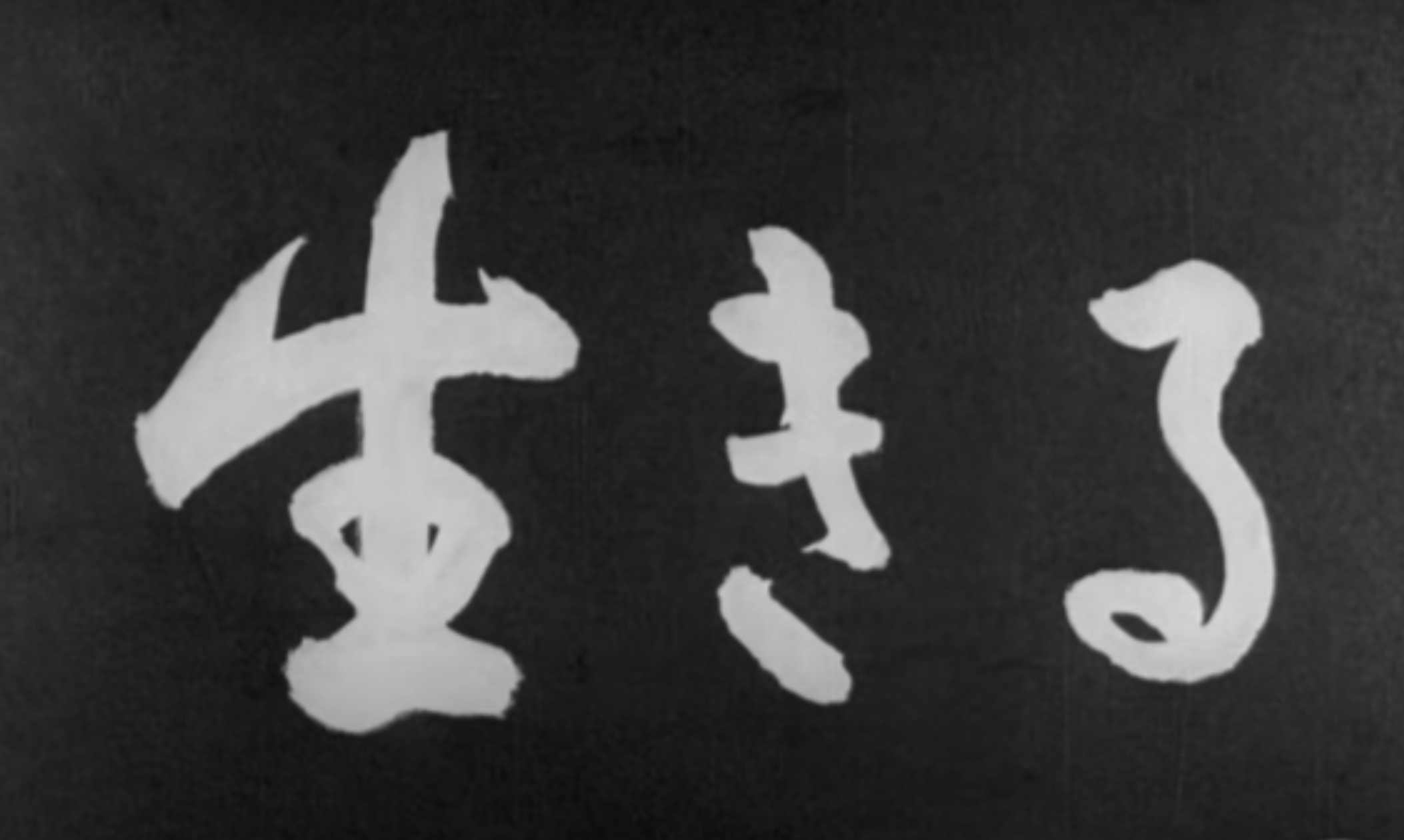

そんな中、私の見たい映画リストの中から、黒澤明監督の「生きる」を見ることにした。

この映画が黒澤監督の代表作とされるほど、素晴らしい作品だった。

タイトルのとおり「生きる」ことをこんなにも色濃く描かれた映画は珍しいように思う。

生きるとは、人生の意味とは、この実存的な問いに対して、哲学の中でも実存主義をはじめ、心理学の中でも人間性心理学やトランスパーソナル心理学、インテグラル理論など色んな分野でこれまで世界中で多くの人が語られてきた。

この映画をみて、私なんて者が到底語れるものではないが、今日このタイミングで、この状況で観たことに何かしらの意味を感じる。

そのことも含めて、私なりに何かここに残しておきたい。

CONTENTS

映画からのメッセージ

黒澤明監督は、「世界のクロサワ」と呼ばれるほど、スティーブン・スピルバーグやジョージ・ルーカスを始め、名だたる映画監督たちに影響を与えた。

その代表作「生きる」。

主人公は、30年間無欠勤の市役所の市民課長・渡辺勘治。

ある時、自分がガンに冒されて、余命いくばくかだということを知る。

冒頭のナレーションは次のように始まる。

「これがこの物語の主人公である。

しかし、今この男について語るのは退屈なだけである。

なぜなら、彼は時間を潰しているだけだから。

彼には生きた時間がない。

つまり彼は生きているとは言えないからである。」

一見生きているようで、生きているとは言えない。

では、何をもって生きるというのだろうか。

そんな問いが最初に投げられる。

ガンを理解した勘治は、放心状態になる。

亡き妻の仏壇と向き合い、色んなものから昔を思い出す。

そして、私が印象的だった勘治のセリフがこう。

「ひと思いに死んでやれと思っても死ねません。

死にきれない。

私はこの歳までなんのために・・・」

実存主義の哲学者サルトルのいう「自由の刑」とは、まさにこのこと。

自分の命の意味、生きる意味とは何なのか。

わからない。わかるまで、死のうにも死ねない勘治の苦しさが描かれている。

映画そのものの素晴らしさ

少し脱線するが、この映画そのものが本当に素晴らしい。

私が言うこと自体、大変僭越だが、本当に映画のつくり自体がかなり練り込まれている。

・冒頭のレントゲン写真からの始まり

・ナレーション

・各演者の複雑で絶妙な表情

・曲(後ほど触れる)

・いっきに展開を進めてお通夜での話を展開させる(後ほど触れる)

・最後で「土木課」という同じセリフをもってくる(後ほど触れる)

など。

どこまでセリフとして言わせ、

どこまでを表情や行動として出させ、

どこまで映像として見せ、

どの観点で没入させていくか、

見る側に余白を残す具合も含めて、本当に素晴らしい。

もはや、勘治役の志村喬さんのボソボソ喋って、観てるこちらが何を言っているかわからないあたりも含めて、もう最高に思える。笑

余白にこだわる映画ファンなら、きっとハマる映画になるだろう。

人間はなんて軽薄な存在なのか

この映画でも1つ大きかったのは、居酒屋での小説家との出会い。

小説家としているところからも、この方のセリフは、哲学的なことを理解していて深い。

自分はこれまで何のために生きてきたのか、生きる意味を見出すまで、死ぬにも死ねないという状態になった勘治に対して、こういう。

(左:小説家、右:主人公市民課長の勘治)

「なるほど、不幸には立派な一面があるというのは本当ですな。つまり不幸は、人間に真理を教える。あなたの胃がんは、あなたの人生に対する目をひらかせた」

今自分で書きながら、ここを何度も見返したい。

小説家は続けていう。

「いや〜人間は軽薄なもんですな。生命がどんなに美しものかということを死ぬ直前に初めて知る。しかしそれだけの人間はなかなかいませんよ。ひどいやつは死ぬまで人生とは何たるかを知らない。あなた立派です。(死ぬ前にそれについて考えること自体が立派というニュアンスのことを言う)」

真理をついている。人間は死を直面しないと、なかなか人生の意味を見い出しにくいのかもしれない。私を含め、本当に人間は、軽薄な生き物だ。

この映画では、最後、勘治は自分なりに生きる意味を見い出し、事なかれ主義満載の時代の市役所の中で、公園をつくるという偉業を成し遂げた。

お通夜では、勘治のその生き様に、勘治と働いた仲間たちが心を入れ替えることを涙ながらに決意する。

しかし、映画のラストの日常の市役所では、「課長、この件は?」「土木課」とたらい回すシーンを描かせ、何も変わっていないことを暗示させる。(もちろん厳密には何も変わっていないわけではない。)

あれだけ涙を流し、勘治の死を無駄にしないとまで言ったにも関わらず、もとに戻ってしまう。

悲しい。ここも含めて、人間はなんて弱く軽薄な生き物なのかと改めて思う。

アーレントが全体主義の起源などで訴えられたとおり、人間がいかに外部の影響を受けているのかが悲しいほどわかる。

私も含めて、我々はまずはここに自覚的でなければならない。

自分が気付けていないだけで、多くのことに影響を受けている。

羽目を外す体験は不要だったのか

そして小説家はいう。

「人生を楽しむこと、これあなたにとって義務ですよ。」

勘治は、小説家とともに羽目を外す体験をしていく。

パチンコ?やストリップショーや、クラブ的なところなど。

羽目を外さなかった人間なら誰もが死ぬ直前に一度は思いそうなものを描いている。

しかし、勘治は何か満たされないことに気付いていく。

ではこれは不要だったのかというと、私はそうではないように思う。

小説家の方も、勘治が求めているものは、高次の欲求だということを理解した上で案内したような気がしている。

マズローの欲求段階説の低次の欲求をすべからく満たしていくからこそ、高次を見いだせるような気がするからだ。

ここで、ここでこの例を出すこと自体、議論の余地があるものだと思うが、私はカウンセリングの神様、カール・ロジャーズを思い出した。

ロジャーズは、一時、70歳にして愛人をつくった。

これもあくまで1つの見方に過ぎないのだが、その後の晩年のロジャーズをみると、何か欲求を満たしたから自己超越段階へと向かったように思う。

その意味で、一見バカなようにみえる羽目を外す体験も、勘治にとっては必要だったように思う。

どうやって高次の欲求を見い出していったのか

では、勘治はどうやって高次の欲求を見い出していったのか。どうやって生きる意味を見い出していったのか。これが本映画の最大の重要点に思う。

私は、勘治にとって、小田切という元部下の若い女性と過ごす時間が彼にとってカウンセリングそのものだったのだと思う。

(左:小田切、右:勘治)

もちろん、相手の気持ちをお構いなしに話をする小田切が、カウンセラーであるはずがない。

ただ、心理療法というものは、19世紀半ばからから生まれたものに過ぎず、それより以前はなかった。なかったが、それと同じようなことは人間が生きる上で起きていた。

健常者にとって心理療法というのは、本質的には、自己の心との対話なのだと私は思っている。それは心理療法でなくても起こりうる。

そして、ロジャーズが「関係性の中でひとりになれる」というように、多くは他者との関わりを通じて自己との対話が起きていくるものだと思う。

その点で、勘治にとってはこの小田切との時間が、心理療法となった。

その観点で、勘治と小田切のセリフや、勘治の状態、小田切がどんな存在だったのかをみてみたい。

(大事なところなので、じっくり。興味ない方は飛ばしてください。)

小田切にとっては、勘治(課長さん)と過ごす理由は、すべてご馳走してもらえるからだが、それさえ飽きていた。勘治が無理言ってどうしても時間を一緒に過ごしたいというから過ごすものの、大して代わり映えしない。

小「(これ以上時間を一緒に過ごすことは)もうたくさん。

こんなこと繰り返して何になるの?

ご馳走になってこんなこと言っちゃ悪いんだけど、私本当にまいっちゃった。本当のこというと、気味が悪いわ。課長さんが。

ねえ、どういうわけなの?なんで私とばっか一緒にいるの?」

勘「えーつまり・・・」

小「つまり何なのよ」

勘「私は楽しいから」

小「老いらくの恋だったらお断りよ。もっとはっきり言ってよ」

小田切の言い方がキツイものの、「あなたの心の声はなんて言いたがってるの?」というアプローチに見える。

勘治は言葉がつまりなかなか言語化できずにいるが、なんとか言語化しだす。

勘「わしは自分でもわからない。どうして君のあとばかり追い回すのか。ただ・・・」

(どこかを凝視、)(後ほど解説)

勘「わしはもうすぐ死ぬんだ。わかるかい。どうじたばたしても、一年か半年で。それがわかった瞬間、なにかこのあたりが(胸のあたりを押さえる)」

この胸のあたりに感じるものは、フォーカシング(心理療法の1つ)でいう、まさにフェルトセンス(言葉にならない何か)であり、自分の中のある異変を捉えて、言葉にならない感じを言葉にしようとしていく様だろう。

そして、話ながら思いだす

勘「そうだ。子供の頃、池で溺れた。そのときの気持ちそっくりだ。

目の前がまっくらで、もがいても暴れても何も掴めない。」

小「課長さん」

勘「息子のことは言わんでくれ。息子がいても1人ぼっちだ。息子はどこか遠いところにいる。わしが池で溺れてた時、おふくろが親父がそれをどっか遠くにいたような。今、わしには、思い出すだけで返って辛い。」

今勘治にとって、生きる意味を掴もうとするが掴めない。そのときのこのもどかしさ、いや、それがないと生きていけない恐ろしさ、絶望的な暗さがあり、この気持ちがまるで池に溺れた時と似ていることを思い出す。

そして、その時池で助けてくれたのがおそらく両親ではないことから、今回も息子ではないことを理解した。

小「どうして私(私と一緒にいたいわけ)?」

勘「その君、君を見てると、何かあったかくなる。」

勘治は、自分の生きる意味を掴むヒントは、小田切にあるように感じている。

勘治が先ほど、どこかを凝視していたのは、おそらくだが、この店内にいる小田切と同じように自由にいきる若い女性たちをみて思ったのだろう。

勘「君はどうして活気がある?わしには羨ましい。死ぬまでにそんなふうに生きてみたい。そうでなければとても死ねない。なにかしたい。ところがそれがわからない。」

小「だって知らない。だって私働いて食べて、それだけよ。」

小「ただ、こんなものつくってるだけよ。(おもちゃを見せる。)課長さんも何かつくってみたら?」

勘「役所でいったいなにを。」

小「そうね。あそこじゃ無理ね。あんなとこ辞めて、どっか・・・

勘「もう遅い・・・。遅くない。あそこでもやればわしにもなにかできる。」

勘治にとって、小田切の生き方は市役所にとっては新しかった。なんたって小田切は市役所を辞めて、玩具会社に転職したからである。

そして、「何かつくってみたら」という問いから、市役所で創り出せることが多そうだということが一気にひらめく。

ハッピバースデーの曲の意味

このタイミングで店内で他の若者が祝うハッピバースデーの合唱が重なる。これは、勘治が生まれ変わったことを暗示しているように思える。

しかも映画のカットも、まるで勘治に向かって祝っているかのよう。

本当は、この後通る若者たちの仲間のために歌っている

このあたりのセンスも、黒澤監督に惚れ惚れする。

まさに死と再生がここにあったと思える。

人生は無意味ではないのかという、実存的空虚感

ここで、生きる意味を考えるにあたって、勘治が抱えていた実存的空虚感(=人生が無意味のように思えて、強い虚しさや寂しさの感覚)をもう少し深堀りたい。

勘治は、たしかに自分が求めていた生きる意味を、自分にはもってなくて小田切にもっているに思えていた。だからないものを持っている小田切に惹かれていた。

しかし、この後の勘治の公園設立を成し遂げたことを考えると、果たして勘治が見い出した生きる意味は、小田切が持っていたものと似たものかというとどうも違うように思える。

トランスパーソナル心理学やインテグラル理論などで言われている発達段階でいうと、プレパーソナルな段階の人(個が確立していない、自分軸が明確に持てていないような人)は、人生の無内容さゆえの虚無感を感じてしまう。

他者や組織に依存し続けていまっていて、従うだけの人生に、自分の人生なのに自分のために生きてこなかったように感じる虚無感。

確かに、勘治はこの段階の人であった。小田切は、この点、市役所を辞めるような決断ができる点で、勘治より自分の人生を歩めているといえる。

しかし、自分軸をはっきりもって生きている人(プレパーソナル段階の次のパーソナル段階)でも、ここで余命宣告を受け同じような状況になったときには同じような虚無感を抱く。

それは、単に自分の人生を生きる、自分がイキイキと生きるというのでは満足できなくなり、それを越えた「人間として本当の生き方」を求めなくては心が満たされないようになって感じる虚無感である。

勘治はこの段階の虚無感さえも満たすような生きる意味を見い出したように思える。その点で、勘治が見い出した生きる意味は、小田切らとはまったく違うものだったと言えよう。

ではなぜ、自己との対話で、勘治をここまで高次の欲求を満たす生きる意味を見い出せたのかは、ほかでもない、自分を越えた何かの働きを感じ取ったからだろう。

幸福のパラドックス

幸福にはパラドックスがある。自分が幸せに生きたいと思えば思うほど遠くなり、自分のことは一旦置いておいて、他者のことを思って動けば、結果的に自分に幸福感がある。

マズローのいえば自己実現の上には自己超越があるが、「自分の幸せ」や「自己実現」に執着していると、実は手に入らない。それを手放し、自己を越えた何かに、自分を明け渡すこと、自分を委ねることが重要となる。

ヴィクトール・フランクルがいう人生の呼び声に耳を澄ませることで、真に自分の生きる意味が感じながら自己実現がされていくだ。

勘治は、公園を作る際に、助役に何度も適当にあしらわれ、ヤクザにも脅され、それでもこれを実現したいのは、決して自分が死ぬまでに何かを残したいというような自分視点の欲ではないように思う。

もっと自己を越えた何かを感じて、公園をつくることを導かれていると感じたからこそできたのだろう。

勘治の行動が、市民にとっても必要だったし、このことなかれ主義の組織を変革する上でも、新しい働き方を示す上でも重要で、色んな点からこの公園設立の使命感を感じとって動いていたと思う。

だから我々はきっと、勘治のように、自己を越えた何かへ、耳を澄ませることが重要なんだと思う。

死んでなお生き続ける

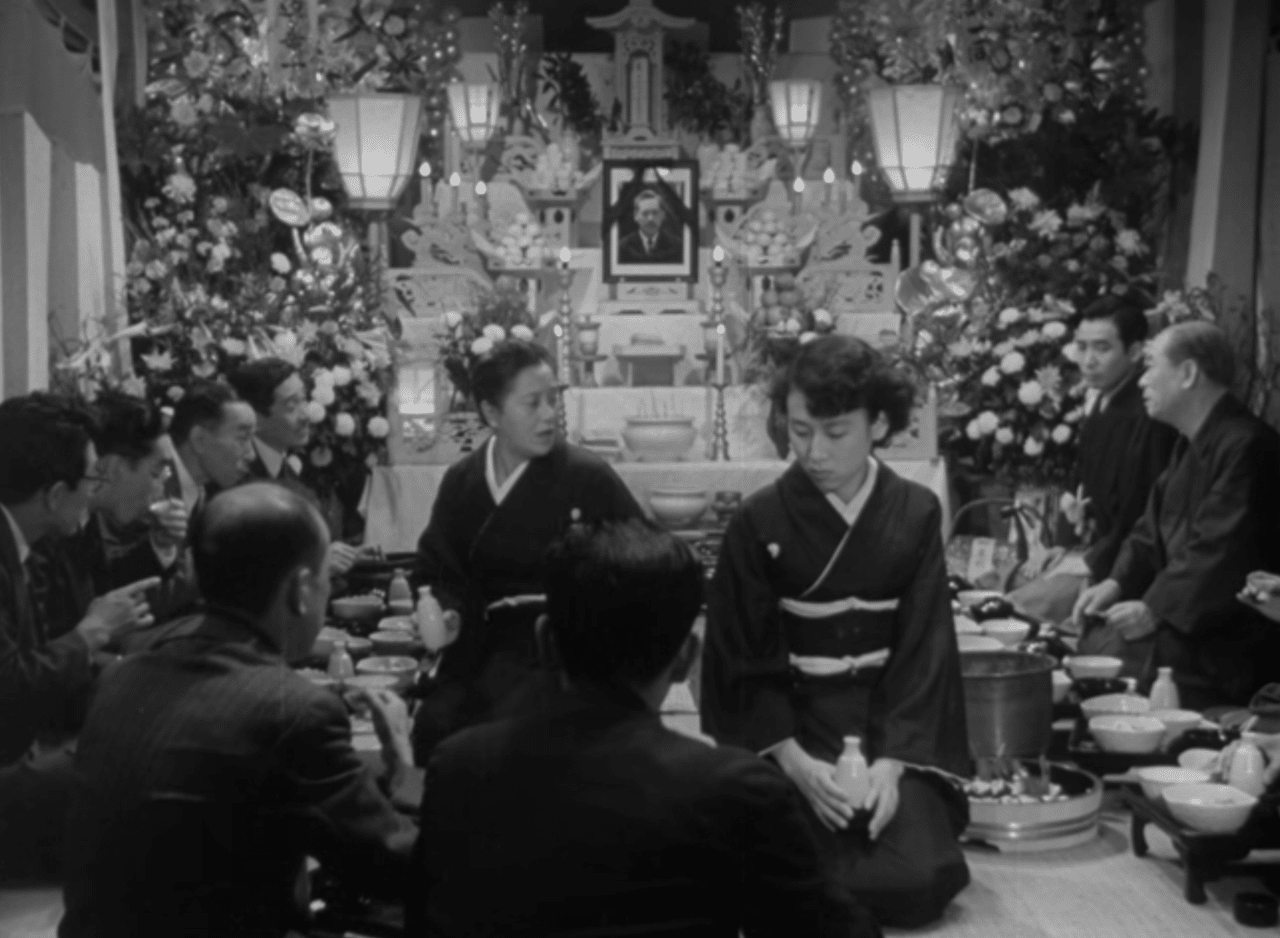

映画後半は、お通夜でのシーン。

ここから話を展開させていく黒澤監督の構成はさすがだなと本当に思う。

ここで、勘治がなぜ人が変わるように働き出したのか、胃がんに気付いていたのかなどの話がされていく。

勘治は自分が胃がんだったことを息子にさえも話していなかったため、気付いていなかったのではないかと思われていた。

しかし勘治と共に働いたそれぞれ視点での勘治のふるまいを話ししていくうちに、だんだん勘治の真意に気付いていく。

と同時に、公園設立に勘治が一番の貢献者にも関わらず、助役たちがいいところどりをするふるまいから、反面教師にしながら、勘治のように生きることを誓っていく。

このお通夜のシーンが泣ける。

どうだろうか。天国でみる勘治は、微笑みながら、嬉しい泣きしてるように思える。

自分と関わった仲間たちが、自分の生きる意味を見い出して生きていこうとする、悔いのないよう生きようとする、それを自分の身を持って感じ取ってもらえたなら、どれだけ嬉しいだろうか。

もちろん、勘治はそれを伝えることが使命だなんて思ってない。

だから余命がわずかだったことを誰にも告白していない。

でも、結果として、自分の生き様を通じて、何か人生にとって大切なことを感じ取ってもらえたならそれほど嬉しいことはない。

死んでもなお、こうやって語られるなんて、なんて素敵なんだろう。

内村鑑三が「後世への最大遺物」で、我々が後世へ残せるのは、「生き様」と言っていたが、まさに勘治は生き様を残した。

翻って私自身を考えても、祖父の生き様が自分の中で生きている。

そして、私も生き様を残していけるよう死にたい。

お葬式で、自分が語れることは、ある種自分という本を読んでもらっているかのように見えた。

私もこんなお葬式が行われていてほしいと思う。

ここでふと思う。

自分という人間をつくってくれた皆が、一同に集まる機会なんてそうない。人生で2回位か。

結婚式とお葬式。厳密には、生きている間は結婚式だけなのかもしれない。

そう思うと、私自身まだ独身で、これから結婚をするにあたって、何か考え深いものがある。

誕生日となる自分自身に引き寄せて

最後に、自分自身に引き寄せてみたい。

私自身、今回熱を出さねばこの映画をこのタイミングで観ることはなかっただろう。

大袈裟だが、高熱をだし、予定をリスケしていくと、自分がしたいと思っていたことが、別にしなくてもいいのかという気持ちになっていた。

そうすると、果たして自分は何がしたいのかということを考えさせられるタイミングでもあった。

自分を越えた何かに耳をすますと言っておきながら、あまりに難易度が高く抽象的だろう。

しかしこの映画を見て思う。その声は、実にさまざまな形をとって、この世の中に姿を現すものだと。

それが時に、身体症状であったり、人間関係のトラブルであったり、映画のいち場面であったり、漫画や小説のセリフであったりと。

我々の気付かないところに眠っている。

我々はきっと、あらゆることから耳を澄まして気付き(アウェアネス)を獲得することができるのだと思う。

私も、この人生で、日常の中にある1つ1つを丁寧にいき、それらが何か大切なものを教えてくれるものとして捉え、そのメッセージに耳をすませる生き方をしていきたい。

その慎重さと同時に、一方で人生のすべてに重要なメッセージがあることを信じて、必要ならばリスクを冒すこともいとわない、そんな生き方をしていきたい。

このリフレクションジャーナルは、私にとってそのうちの1つでもある。

あらゆることに耳をすませて、生きていこう。

2021年1月4日 阿世賀淳