Netflixを見ていたら、おすすめ映画で何度か上がってくるので、気になって見たらものすごく衝撃的な映画だった。

どうも終わったと調べてみると、実際あった銃乱射事件の話を描かれているようで、2021年4月にあった第93回アカデミー賞で短編アニメーション賞を受賞したものらしい。

【あらすじ Netflixより引用】

学校で銃乱射事件が発生し、突然の悲劇で我が子を失った悲しみと虚無感にさいなまれる両親のうつろいを描く。

我が子に先立たれた両親の心境を知ることができるこの映像は、とても貴重だ。

感じたことを綴っておきたい。

CONTENTS

影とは何なのか

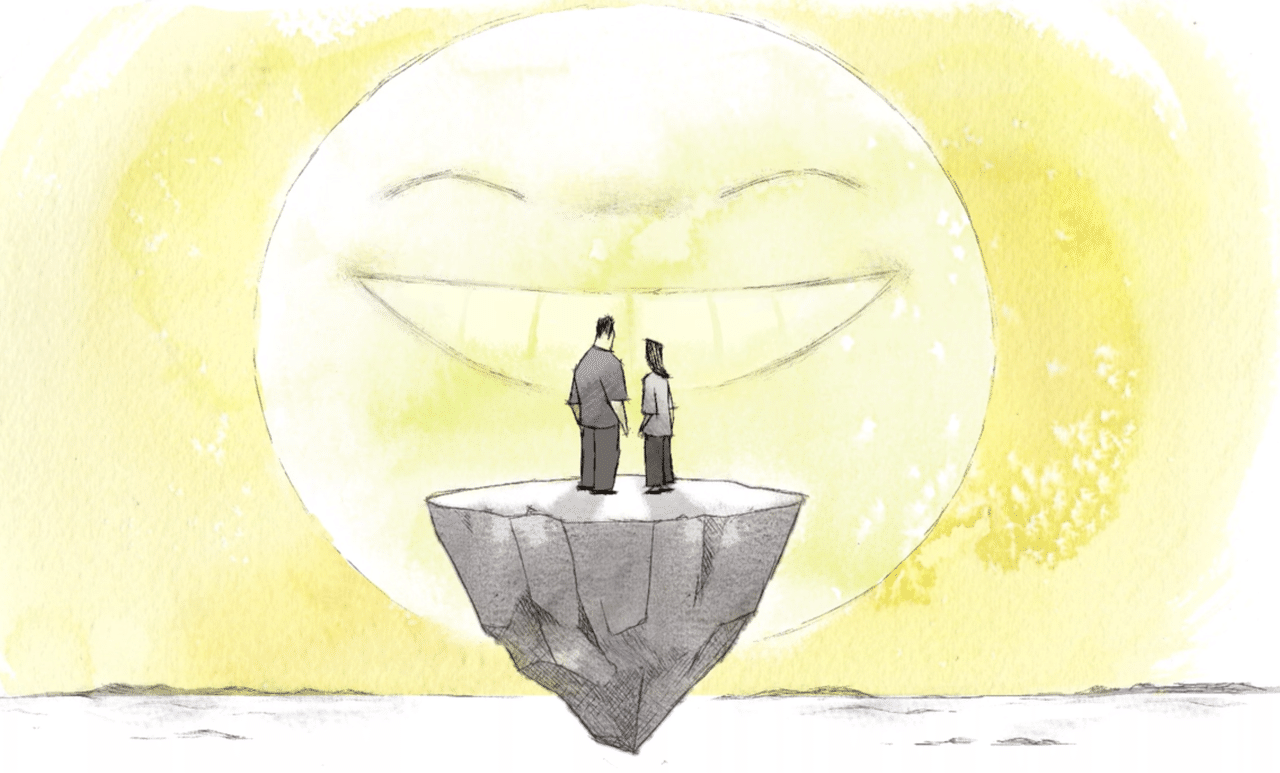

本作は、モノクロの色調、セリフなしで進められ、解釈の幅が視聴者側に委ねられる作りになっている。

その中でも、私たちの胸を締め付けるのは、作中ずっと出てくる「影」が大きな役割を果たしている。

影は、それぞれ父と母の心情を表していて、怒りや悲しみなどをその時折の形に変えて、私たちにメッセージを訴えかけてくる。

この影は何なのだろうか。

人の内面を映し出しているわけだが、ここを少し心理学的な観点、インテグラル心理学(インテグラル理論)を補助線に考えてみたい。

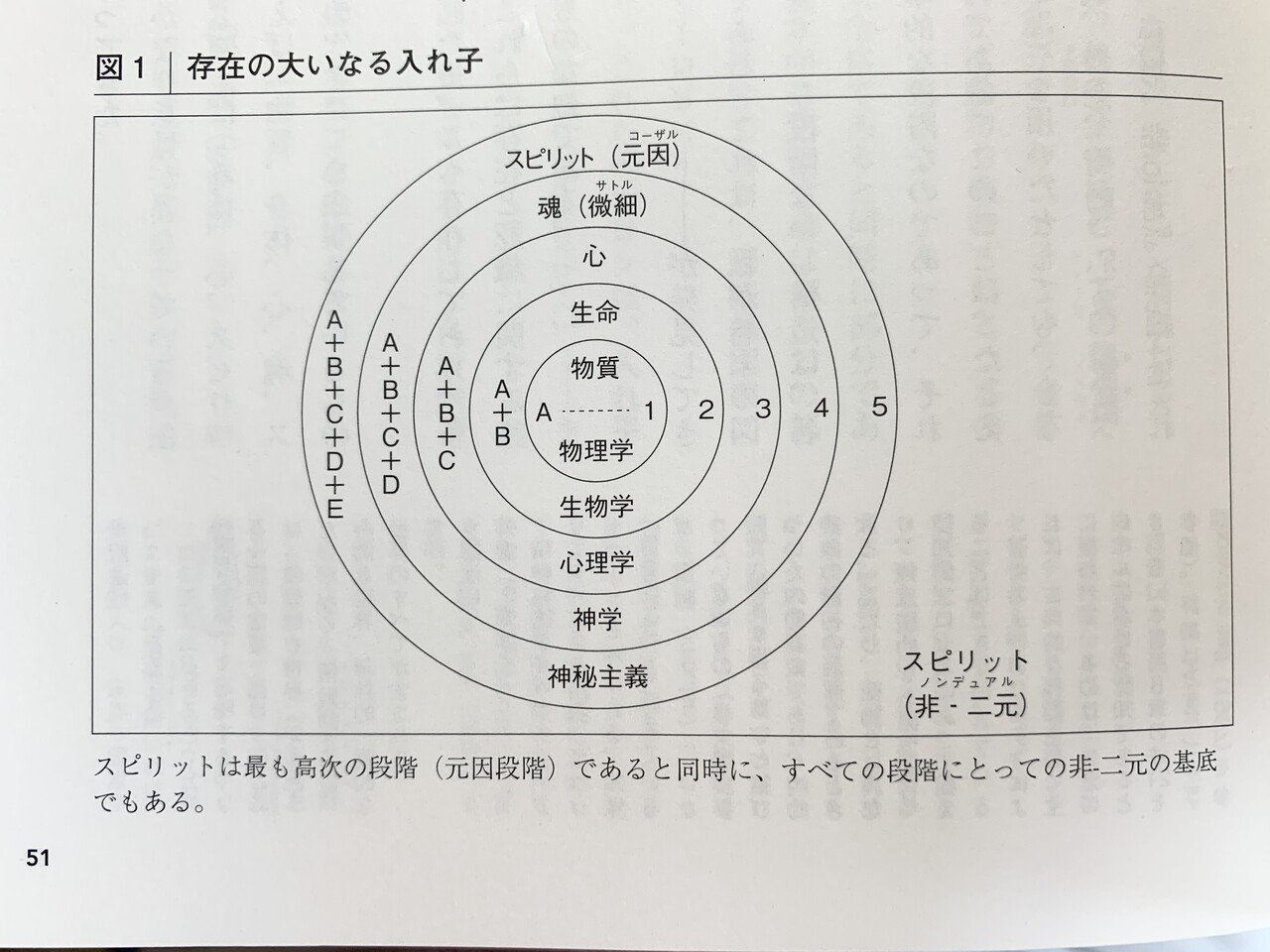

ケン・ウィルバーは、前近代(プレモダン)の心理学がもたらした功績として、「存在の大いなる入れ子」という図を提示してくれた。

それは、存在論(ontology=世界はどのように存在しているのか)と認識論(epistemology=世界をどのように認識することができるのか)についての段階を、身体、心、魂、スピリットのホロン構造で成り立っていることを示している。

今回の影は、ここでいうと心を表しているように見える。

父と母の悲しみなどの感情、昔の記憶は、心から起きている。

だが、娘自身にも死後、影があることから、実は魂のように思う。

最後に父と母をつなぐように、娘の大きな影が太陽になっているところは、

まさに魂からメッセージなのだろう。

影が果たす役割

こんにちの私たちは、多くの人が、自分の心の声を聴くことの大切さを感じている。

でもこの心の声というのが構成概念でしかなく、抽象的なものになっている。実際心がどのようなものが私たちは目に見えるものとして見れていない。

この心には、多様な解釈があるわけだが、

1つは、思考=頭の中の言葉

であるわけだが、その思考以外のことも大切にしたがっている。

それは、イメージ=頭に浮かぶ絵や、

感情=身体の中に起こる気持ち(喜怒哀楽など)や、

身体感覚=身体で感じる感覚(呼吸、姿勢、緊張、汗など)

なども包含している。

それぞれが大切なメッセージを含んでいる。

だが、ウィルバーが真の全体性を大切にするには、心を超えた一段深い(高い)魂の声を大切にせよと言っている。

それは本作でいうと、娘の影が太陽になってくれたメッセージがそうなのだと思う。

ずっと抑うつ状態の父と母を、前に進ませてくれる大切なメッセージは、魂からのメッセージで、私たちは、心のメッセージ以上に、魂からのメッセージに耳を澄ませることが大切なのだと思う。

どのように魂の声を聴くのか

では、どのように魂の声を聴くのだろうか。

ここにも、ホロン構造でなりたつ「大いなる入れ子」がそのヒントをくれるように思う。

身体、心、魂というように包含されているよう、まずは身体や心の声を聴けずして、魂の声は聴こえないように思う。

ILP(インテグラルライフプラクティス=インテグラル理論を活用した自己変容の実践)は、ボディ、マインド、シャドー、スピリットの4つのモジュールで分かれているのだが、これは、大いなる入れ子から来ている部分もあるように思う。

ボディの実践を通じて、自分の身体感覚を研ぎ澄ませていき、シャドーワークで抑圧された感情や欲求に耳をすませることができるようになり、マインドの実践を通じて、言葉を通じて適切に解釈をできるようになり、その上で、スピリットワーク(瞑想など)を通じて、魂に耳を傾けていけるのだと思う。

ただ、これも1つの説明の仕方に過ぎない。

今回の映画の父と母がどれほど実践者であるかは不明だが、どんな人であれ、すでに潜在的に魂の声を聴ける力をもっているわけだと思う。

キューブラー・ロスの死の受容の5段階

この映画をみると、キューブラー・ロスの死の受容の5段階が思い浮かんだ。

否認:感情的に否認「なにかの間違いだ」

怒り:「なぜだ」という反発

取引:神や仏にすがる。「お願いだから」

抑うつ:「神や仏に頼んでもダメか・・・」という虚無感

受容:死は誰にでも訪れる自然なものとして受け入れ、心に平穏が訪れる。

この5段階も、大いなる入れ子と比較すると、対応しているように思う。

とくに、「受容」はかなり深いものがあって、これこそ魂の次元に位置づけられるものに思う。

生命が死んでいくことは自然のことであり、新しい死生観、生命観、宇宙観みたいなものが形成され、死を自分の一部として位置づけられる。

心と魂が明らかに次元が異なることを感じる。

黒澤明の「生きる」の主人公も、まさにこの流れをたどっていて、虚無感を超えて、自分の使命感を形成されていたことを思い出す。

居場所を与え、やりきること

本作を見て思うのは、大切なのは、どんなことにも居場所をあたえ、やりきることのように思う。

やりきるというのは、キューブラー・ロスの5段階を借りれば、否認しまくればいいし、怒り続ければいいし、神にすがりまくればいいし、虚無感をいだきまくって悲しみきればいい。

そうすると自然と新しい世界観が待っているのだと思う。

2021年5月7日の日記より

2021年5月9日