今朝は映画「ハンナ・アーレント」を見た。ハンナの生き様から考えさせられることはあまりに多い。

今日はハンナを通じて感じたことを残しておきたい。

CONTENTS

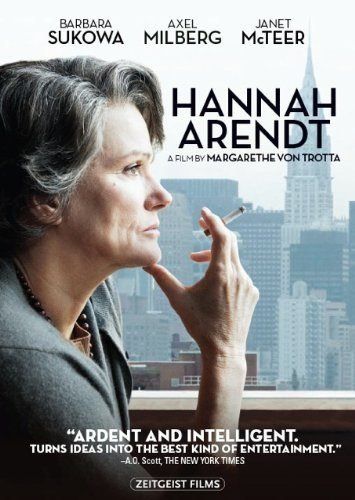

あらすじ

何万人ものユダヤ人を収容所へ移送したナチス戦犯アイヒマン。彼が裁判にかけられ、ハンナの裁判レポートが世界的スキャンダルになる。

ハンナはいう。アイヒマンは、ユダヤ人を憎み、意図的に強制収容所での大量虐殺を企てたのではなく、ただ上の命令に忠実に従った凡庸な人間であったと。

ハンナの指摘はそれだけならまだしも、逆にユダヤ人のリーダー達もどこかでこのプロセスを防ぐことができたかも知れないのに、それをしなかったとも指摘し、世間からアイヒマンを擁護し、被害者であるユダヤ人を非難していると言われ、世界中から大バッシングを受ける。

映画でも、「地獄へ落ちろクソ女」というような誹謗中傷の嵐、大学から辞職勧告まで受け、大事だった友達さえも去っていく。彼女ならこの反応をわかった上で行っていただろう。

わかった上とはいえ、実際に激しい非難を浴びることがどれだけ苦しかっただろうか。思い悩みながらも、彼女は生涯をかけて「悪の凡庸さ」を訴え続けていた。映画のセリフで、「傷つけた以上真剣に答えなきゃ」と手紙に対応する姿さえあった。

私が、私たちがハンナだったら同じようにできるだろう。いやできない。きっと耐えられない。でも彼女はなぜできたのだろうか。

ハンナの強い倫理観と成熟した知性

ハンナのふるまいをみると、強い倫理観と成熟した知性が伺える。

そもそもハンナもユダヤ人であり、被害者なのである。この裁判に立ち会うこと自体が、感情的にならざるを得ない。

彼女の中に辛さ、苦しさがあるにも関わらず、その感情と一体化せず、自分の中にいる冷静な自分で、この事実を見つめている。

そして、裁判を通じて「悪の凡庸さ」を訴えることができるのは、何を隠そう、アイヒマンへ共感的理解さえできているからだろう。それだけでなく、当時の取り巻くナチスの制度、仕組みなども汲み取っている。我々の身近な例で言えば、自分の子どもを殺されて、殺人犯に共感的理解ができているようなものだろう。その殺人犯が過去どんな体験をしてきて、どんな環境に身を置かれているのかまで考えられるだろうか。

強烈な辛い体験の当事者だからこそ、この事件の原因を一人の異質な人間のせいにして終わらせるのではなく、もっと根本的解決が必要なんだと彼女の倫理観をより高めたのかもしれない。

そして、真に全体主義という巨悪がもたらしたこの悲劇を繰り返さないために、人間全体に潜む普遍的課題として凡庸な悪をとらえる彼女は、彼女がユダヤ人である、被害者であるという視点以上に、人類全体としての視点が備わっているからなのだろう。

凡庸な悪に陥らないために

一方で、この話で考えておきたいことは、我々誰もがアイヒマンになりうるということだ。アイヒマンはいい人だったという。善意の人が悪を犯してしまう恐ろしさがある。

自分もアイヒマンのようになる可能性があるという事実をどう向き合えばよいのか。思考停止になってはいけないのはわかっている。それでもなっている自分に気付けないのが恐ろしいのだ。

それを避けるために、どうすればいいのだろうか。

すごく色んなことが言えるが、1つ自分の中で意識しておきたいことをあげると、我々は当たり前だと思っていることをいかに疑えるかが重要なんだろう。日頃から自分に思考や感情、無意識にしみついている言動に気付かなければならない。そうやって自分を客体化しなければ、自分を疑うこと、当たり前を疑うことなどできない。

また、もう1つは、自分の中にある違和感を大事にすること。何か言葉にできないことでも、何か違和感を感じることはある。この違和感をそのまま流さず、自分の中で感覚を大事にしたい。

そして、思考停止とはずれるが、最後は勇気なのかもしれない。当たり前を疑い違和感を感じとり、それを人に出していく勇気。これくらい大きなことは難しいかもしれないが、日常の中の小さなことでも、何か感じたことを非難されることなど気にせず、率直に言ってみることが大事な気がする。

ハイデガーとハンナ

ハンナは、哲学の巨人ハイデガーと不倫関係にあったらしい。映画でも、ハンナとハイデガーとの交流について少し描かれていた。

映画の中で、ハンナがハイデガーを思いながら森を歩くシーンがある。あの回想シーンは何を示唆しているのだろうか。ハンナは何を思っていたのだろうか。

両者について深い知識がない私には読み取れなかったが、ハンナにとってハイデガーとの交流が、どんな影響を与えていたのかは、調べてみたい。

ハンス・ヨナスとハンナ

最後に映画で印象的だったことは、映画ラストシーンである大学での講義。

そこで彼女が真に伝えたかったことを話し、学生たちから熱狂的な支持を受ける。しかし一方で、旧友のハンス・ヨナスから罵声を浴び、仲が決裂。これで映画が終わるから、なんとも後味が悪い部分が残る。

ただ映画では描かれていないが、その後ハンスとハンナは和解している。(ハンナの葬式ではハンスが弔辞を読んでいるほど。)

この学生とハンスの反応の違いは何なのだろうか。

ハンスはハンナの哲学的な主張は理解している。しかしハンスの関心はそこではない。ハンスは傷を負った人への思いやりはないのか、同情はないのかという生命の傷つきやすさが彼の倫理の根幹にある。

どちらのいうこともわかる。ハンナの本質的な解決とハンスの傷の癒し。双方重要なのだが、両立するには時間がかかるのかもしれない。あるいは、時間がかかっても当事者である限りはなかなか両立させることは難しいのかもしれない。

そう考えると、悲劇から90年ほどの時が経った今、当事者ではなかった(直接的な被害を受けていない)我々だからこそ、この事件を他人事のように終わらせることなく、人間という凡庸さ、悪ということを、倫理をもっと考えなければならないと思う。

最後に、ハンナの講義のセリフを残しておきたい。

思考の風がもたらすのは、知識ではありません。

善悪を区別する能力であり、美醜を見分ける力です。

私が望むのは、考えることで人間が強くなることです。

危機的状況であっても考え抜くことで、破滅に至らぬよう。

2020年12月11日の日記より

2020年12月27日